城 一生(たち いっせい)

大学卒業後、靴の月刊専門誌「靴業界」(現・フットウエアプレス)に就職。1996年に独立し、「シューフィル」を設立。靴にフォーカスしたカルチャー誌の出版や、イベントの企画などを行い、現在も靴のジャーナリストとして精力的に活動を続けている。

三澤 則行(みさわ のりゆき)

1980年宮城県出身。大学卒業後、東京での修業を経てウィーンへと旅立つ。 2011年に帰国後、都内に自身の工房兼靴教室「MISAWA & WORKSHOP」を設立。現在はビスポークの靴作りに加え、「Noriyuki Misawa」のブランドで ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、 パリなど世界各地で個展を成功させる日本を代表する靴職人・靴アーティストである。

ー 城さんのことを「日本で一番靴に詳しい人」だと語る三澤さん。靴のカタチの書籍化を記念して、恩師でもある城さんとの対談が実現しました。

ものづくりは、やっぱりオリジナルでしょ!

三澤さん:城さんと本格的に話すようになったのは、ウィーンから帰ってきた頃だと記憶してます。それまでは、シューフィル(靴にフォーカスしたカルチャー誌)を購入するために事務所に伺った際に立ち話をする程度だったかと思います。

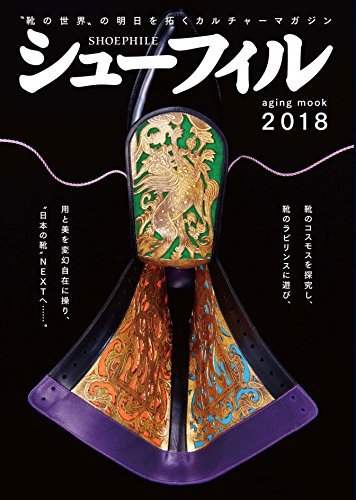

城さん:僕の一番古い記憶は、2014年に「いろんな形のハイヒールを展示する」イベントを企画した時に三澤くんにも出してもらって。これ(Curved Boot(曲げられた靴))にはびっくりした。こんなもの作るやつがいるんだ、と。発想そのものが一つ、それと聞いてみたら「実はこれ履けるんです」と言われて。デザイン表現だけじゃなく技術要素もある。こりゃすげーな、と。

城さん:それからしばらく経って、三澤くんがニューヨークに行くというのを聞いて。その時に三澤くんから「ニューヨークで個展やるので、シューフィルの表紙に僕の作品を使ってください」と言われてね。「これまた、しょうがないこと言ってきたな〜」と思った(笑)

というのも、その当時シューフィルを出すのを中断してたから。でもそう言われると簡単に断ることもできないし、「分かった。ニューヨーク行って個展やったら出すよ」というふうに言ってしまったんだよね。そしたら本当に行っちゃった。しかも、それが本当に素晴らしいことに大成功。ならば、こちらも三澤くんの成功にあやかって、一冊だけでもっていうので2018年に出させてもらいました。

僕なんかが思う三澤君の快進撃はこの頃から始まったなと。

三澤さん:僕もその時期ぐらいから「靴で発明したい」みたいなニュアンスのことを言い出してたかと思います。

全く新しい靴を作って、世間を驚かせるっていうか、歴史に残るような靴のモデルを作るところに挑戦したい、と。職人的にクラシックを追求してディティールにこだわる、もちろん僕もその出身なのでそこは大事にしてるけれど、それだけじゃなくて、「新しい靴づくり」をやりたいっていうことをその時期から強く言い始めてたと思います。それから毎年毎年会うたびに「新しい靴」に対して期待感を持ってくれる城さんの存在は凄くありがたいですね。

新しい作品をInstagramにアップしてもシーンとなってて、何の反応もないこともあって。僕としては、全く新しい靴の形っていうのに挑戦して、それが一つクリアできた作品に対しては「すごい!」みたいになってほしい気持ちが少なからずあるんです。

一方で、世の中に対して新しい形とか、新しいものを提示しても、すぐに理解されたり浸透するわけではないことも理解しています。

そうは言ってもやっぱり毎回毎回、世間からのリアクションが無いと、気持ちが折れそうになることもありますね。地道に頑張る気力もなくなるっていうか。そんな中、城さんが毎年毎年「新しい作品を期待しているよ」と言ってくれるのは精神的な支えにもなっています。

ー 毎年オリジナルの靴を発表しているからこそ、今の靴業界に対して違和感を感じるところもある、と話す三澤さん。

三澤さん:靴の世界って「ヨーロッパのトラディッショナルな型」が評価の頂点で、オリジナルの作品や、オリジナルに挑戦している人たちが色物に見られる。っていうのは個人的には納得いってないです。その評価をひっくり返すためには僕が結果を出さないと、ずっと色物で終わっちゃうので。

これまでの評価基準をひっくり返して、「やっぱりオリジナルでしょ!」というのを実績も伴って言うためには、まだまだ足りない。

そこもモチベーションでやってますけど、さっきも言った通り作品を出すたびに「今回もダメだったか」となると、やっぱり精神的に疲れてはきますよね。

変わるものと、変えるもの

ー 「不思議なもので元号が変わると時代も変わっていく」と語る城さん。

城さん:時代的にも平成から令和に変わって、それは単に元号が変わっただけのように見えるかもしれないけれど、不思議なもので「元号が変わる節目」というのは、時代の潮目が変わっていくように思う。

たまたま昭和の終わりから平成を通じて、「ヨーロッパの伝統」に「日本の職人技」を継木して靴を作っていくということが、ブームとまでいかないけど、それなりに評価されて、それに憧れる人が増えていたんだけど、まさに平成が終わる頃というか2018年以降ちょっと変わってきた。いくらやったところで、ビスポークの靴であったり、手作りの靴のマーケットが広がるわけでもない、と考える人が増えた。食っていけるかどうか、ビジネスになるかどうかわからないけど、僕はそこに賭けますとか、好きだからなんとか自分で頑張ってやっていきます、というのが2000年代の頃、三澤くんの若い時代にはあった。

でも2010年代後半くらいになると、食っていけない、マーケット的に先があんまり見えない、さらに言えば靴づくりって5、10年修業して初めて日が当たるみたいな世界。そんなまどろっこしいことやってられない、今日やったら明日答えが出るような、(ネットの世界とかそんな感じがするんだけど)、パッと脚光が当たるところに行きたい、という世間的な状況がある中で、靴づくりに憧れを持つ人がどんどん少なくなってきちゃった。そんな中で今にきてる。

ー 日本の生活を変えてきた「奇創の歴史」、本流とは違ったものづくりをする人がいるからこそ、私たちの生活はより良い方向に向かうのだと、城さんは語る。

城さん:例えばお茶碗。いくら西洋化が進んだからといってお茶碗自体がなくなることはないし、「米を食べる」という日本の文化、一つのポイントを引き寄せて、新しい素材や形を考えて、新たなお茶碗を生み出してきた。それと同じようなことが靴でも起きてこないといけない。でも残念なことに、ビスポークをやっている人たちからは出てきそうにない。

みんな褒められれば褒められるほど、職人気質が高まってより細かくとか、こんな技術を使って、、とかそういう方向にいっちゃう。一方で、メーカー側は「売れなきゃ話にならないよね」ってことで、日本の暮らしであるとか、日本の美みたいなことろに関心を払わずに、外国のデザイン展や見本市に行って、「今はこんなのが流行っている、じゃあこれを日本でも取り入れよう」といった新作をシーズンごとに打ち出している。そんなこんなで、日本独自のデザインとか、日本の暮らしとか、「日本の靴」を生み出そうっていうムーブメントがビスポークからも、メーカーからも出てこない。ただ、僕が一人だけ可能性を感じたのが三澤くん。

三澤くんみたいに「変わったものを作る」ってことで言うと、「奇創」の歴史っていうのが日本のものづくりにはある。本流のお金持ちとか権力者に仕えて、きちんとしたものを作る人がいると、必ずその隣に「あんな物はへでもねえよ。誰でも作れるじゃねぇか。それよりもこっちの方が面白いんじゃないの、こっちの方が人々の心打つんじゃないの」って「奇創」の人が出てくる。そういう人たちが次の時代の扉を開いていくし、それが庶民的な何かを刺激して生活文化が変わってきた歴史がある。

日本に靴産業が誕生して150年以上経ってるんだから、いい加減ヨーロッパベースの靴から離れようよ、と。日本オリジナルの靴、オールジャパンで作る日本の靴、日本の暮らしや日本の気候・風土にぴったりの靴を作ろうよ、と。もちろん、「ヨーロッパのトラディッショナルな型」もあっていいんだけど。

靴履物の日本文化といえば、下駄や草履などの開放型の履物や、玄関に入ったら靴を脱ぐという行為。現代の日本人の暮らしや、日本の気候風土に合う靴履物とはなんなのだろうか…

ただ、先ほどの三澤くんの不満にも繋がるんだけど、業界はもちろん、ビスポークの職人たちも19世紀の手法で「ヨーロッパのトラディッショナルな型」の靴づくりだけをずっと続けているというのはおかしい。技術を駆使して新しいことをやるんだったら、日本人の発想を生かした「日本の靴」を作ろうよ、と僕は思う。「じゃあそれはどんな靴?」って聞かれても、答えに困るんだけど。

本当の作り手ともなると、そんな簡単に右から左でパッと作れるものじゃなくて。「日本の靴って何だろう」って真剣に考えて、それこそいろんな情報を入れたり、いろんなキャリアを積んだり、あっち行ったり、こっち行ったりして、吸収する。それこそ伝統工芸のいろんな場所に行ったりしてね、金沢行ってあれを見たとか、東北行ってあれを見たとか、そういう風に考えを磨いていって、ある時ふっと閃いて「よし!」って言って形を作っていく、素材を使ってみる、っていう過程があって初めて、作り手オリジナルの「日本の靴」ができるものだと思うんだよね。

競争から生まれるオリジナル

ー 何事も始まりは真似っこから。真似っこから抜け出すためには「競争相手の存在」も重要なのかもしれない。

「靴で音楽を奏でる」という着想から始まったMUSICシリーズの第1作目

城さん:1980年代ぐらいというのは今から考えるとまあ低レベルであったかもしれないけれど、デザイナーの数が多かった。その中の多くは、それこそヨーロッパの「真似っこ」だったかもしれないけれど、数がいっぱいいると競争が激しくなる。

競争が激しくなると、多少でも工夫しようとするわけじゃない。「真似っこ」だと思われないようにとか、元ネタが同じだとバレないように、とかも含めて。工夫して、工夫してっていうのが続いていくと、だんだんその人なりのオリジナル、個性が出てくるという状況があった。

2010年代以降も、より競争が激しくなって、それぞれのビスポーク、それぞれのデザイン、それぞれの個性を生かした靴づくりが続いていけば、ハンドメイドのマーケットが広がっていくなと思っていたけど。残念なことに一部の名のある人の「真似っこ」と、靴づくりは趣味だと割り切る人が増えたりして、結局は新しいマーケットが出来ずじまい。マーケットができないとどんな技術でも廃れるから。結果として今の状況になってしまった。

ー 競争以前にまだ誰もいない「新しい靴をつくる」という市場に踏み出すには、相応の覚悟が必要だった、と振り返る三澤さん。

作中にも登場したDonKilpatrickⅢとのコラボレーション作品「MUSICⅡ」の2021エディション。

三澤さん:確かに僕も靴づくりを始めた時は、いわゆる日本のビスポークの靴職人っていうグループにカテゴライズされることに嬉しい気持ちとモヤモヤした気持ちが半々くらいありました。

「自分はこんなに個性があるのに」という気持ちと、そのカテゴリーにいれば一定数売れるし、評価がされるっていう安心感っていうのは、天秤にかけると難しいところがあって。

結果的にそっち(安心感)を捨てて、変わったことやりますみたいな方向性に行ったわけですけど、それはそれで、ある程度の結果が出るまでの5年ぐらいは闇といえば闇なので。それにみんながみんな耐えられるかって言ったら、収入的にもそうだし、周りからの評価的にもやっぱり難しいは難しいと思います。

でもそれを耐えないとダメなんじゃないかなとも思います、作り手って。作り手ってその5年間を耐えないと、永遠にお茶を濁しながら作ることになるので。どこかで我慢して地下に潜って、オリジナルを追求するっていうのは、やっぱり必要な気がします。

革を使わない革靴も歓迎

ー 50年以上靴業界に携わってきた城さんからみた、靴業界の過去と未来とは。

城さん:2000年前後や2000年代に、靴を手で作ろうって人たちの熱量とか思い込みの激しさというのと、2015年以降の人たちの熱量は全然違う。今の子達からは全然熱心さを感じないし、もっと手っ取り早くて、もっと効率がいいとか、素早く儲かる、というものがあればそっちの方がいい、という感覚の人たちが多いから。「何かファイトが感じられないな」というのは僕なんかも思うし、大手の靴学校の講師からもよく聞く。要するに時代が変わった、人の感覚が変わったなという感じがする。

じゃあもうダメかって言ったらそうでもなくて。僕らには全く分からないことを考えている、全然感覚が違うわけ。でも、その子たちにこっちのやり方を押し付けるなんてのは、違ってると思う。むしろどんどんこっちが時代の変化に付いて行けなくなってきてるわけだから。

ただ、その子たちに何の刺激を与えたら、自然体で自分はこういうものを作ります、こういうことやりたいですっていうふうに、今の靴業界や今のビスポークをやってる人たちと全然違った靴づくり、靴へのアプローチをする人が出てくるだろうか。とは考えています。

僕らとは全然感覚が違うということは、今の社会やものづくりとは違ったことを考えている、違った未来を見据えている可能性ってあるじゃないですか。新しい素材の発見やテクノロジーの開発も、そんなところから生まれてくる気がする。そう言った意味でも若い世代には期待をしています。

ー 「トラディショナルな革靴」に固執していれば今後必ず壁に当たる、と語る城さん。

城さん:例えば素材の革。今後安定供給されるか、もしくは昔並みのクオリティを保ったまま流通するかというと、これから先はかなり疑問。そうなるとハイクオリティを持続しようと思えば必然的に販売価格は高くなる。値ごろな商品を作らねば、ということになったら「素材に革を使うべきか?」という議論も行われるべきで、素材そのものを見直す必要もあるかなと。

靴の素材全てに革を使うのではなく、一部に革を用いるとか、革を全く使わないとか、そういうところも含めて、何か工夫していかないと。それはマイナスの要素として捉えられそうだけど、むしろ「ポスト革」みたいなことを考えていくのが、「未来の靴づくり」というふうに、前向きに捉えることもできないこともないよね。現にEVA(合成樹脂素材)の靴やスニーカーはどんどん拡大しているわけだし。

革にこだわって値段が跳ね上がったり、革にこだわって社会運動家に何かいらぬことを言われたりするリスクを考えたら、別に靴が革じゃなきゃいけないって誰が決めたわけでもないんだから、発想を広げるのは大いにありだと思う。

「灯台下暗し」に気づかせてくれるのは若い世代

ー 若い世代ならではの柔軟な発想が、これからの靴産業を変えるかもしれない。

城さん:いわゆる化学的なマテリアルって昔と比べたら格段に良くなっている部分がある。その基礎技術とか、マテリアル供給の担い手としての日本企業って相当高いレベルにあって、国際化している部分もある。

だけど日本国内ではあまり使われていない。特に靴の場合はどうしても革(天然素材)のイメージが強い。革使わなきゃ靴じゃない、という意識すらある。合成皮革・人工皮革を使う=ケミカルのイメージが強くて、合成皮革を使ったら革靴ではないから、俺ら革靴のメーカーは使うべき素材じゃないよね、というところもある。それは良くも悪くも誇りであるのかもしれないけれど、そうかな?と思う部分はあります。

「そこまでこだわるほどあなたは革を有効活用してますか?」とか、「そこまでこだわるほど革を革として100%活かした靴作りしてますか?」って聞かれた時に、自信を持って「はい」と答えられるメーカーや産業人ってどれぐらいいるのかなって、ちょっと僕は思う。

ただただ漫然と「革が良いから」「革だから」と言って革を使ってる程度、「革以外の製品だとどうしたって値段取れないから」みたいな理由であれば、そこは見直してもいいのかな。

ー 見渡せば人工皮革を取り入れている産業はいくらでもあるのだという。

城さん:2000年頃に高級車のカーシートに革を多く使うようになったのね。その頃の革の需要って、靴の割合が少なくなってきたのに対して、インテリアとか自動車の割合が増えていった。でもそれも今ちょっと陰りがでてきた。なぜかって言ったら革よりも優れた素材が高級車に使われるようになってきちゃった。人工皮革もレベルがすごく高くなって、人工皮革って今や一部の自動車のシートとかで最高級の素材。でも今靴屋さんで人工皮革を使うっていう話は聞かない。

人工皮革だから靴には相容れないデメリットの部分がまだ残っているのかもしれないけど、使おうという発想すらも出てこない。最高級素材なのに。革よりも高い値段が取れて、安定供給ができるという素材がそばにあるのに見向きもしないなんて、産業としてはおかしいと僕は思っている。使ってみてやっぱりデメリットがいっぱいあるからNOって言うんだったらともかく。そうじゃないわけです。

人工皮革を一例として、まだまだ産業として僕らが見落としている部分、取り組むべきことはあるんじゃないかなと思ってます。

「話せない≠考えていない」ことを理解する

ー 三澤さんの若い頃、城さんの若い頃を振り返った時に「伝わらない」「伝えられない」経験がお互いにあったのだそう。

城さん:若い人の中には思いがいっぱいあるからこそ、唐突に「何か」を聞かれたときに表現できない、何から言っていいのか分からない。どういう風に自分のこのモヤモヤした思いを口に出せばいいか分からない人が結構いるわけです。それは僕にもわかるわけ。自分の若い頃を考えて、何か唐突におっさんに聞かれた時に、何も言えないで黙っちゃうってことって、往々にしてあるわけ。今こうやってベラベラ喋ってるけど、そうやって聞かれた時に何も喋れなかった過去があるわけ、何十年前には。そういうものなんだよ。

話せないから何も考えていないように見えるかもしれないけれど。助け舟を出すつもりで、こちらの思っていること、今までのキャリアから分かっていることを、ただ押し付けてもダメなんだろうなと。

じゃあどうすればいいのって言われてもちょっと困るんだけれど、この教室(THE SHOEMAKER’S CLASS)に対して思うのは、三澤くんが自分なりの道をどんどん進むこと。

はっきり言っちゃえばダメな子は三澤くんの進む道を見て、三澤くんみたいに靴をうまく作りたいとか、ビスポークとアート作品の二つを一緒にやれば何とか食っていけるようになるんだ、と思うわけ。だけど賢い子っていうか、ちゃんとした子っていうのはそれを見て、僕も僕なりの、私は私なりの得意技を作らなきゃいけないんだなっていうことを見て学ぶはず。

ここ(教室)で教わるのは靴づくりのテクニックだけではなくて、生き方そのものが学べる場所であると思っている。三澤くんはそういう教科書のような存在。

三澤さん:自分で言うのもおこがましいんですけど、僕もそう思ってて。

生徒たちに接してると「僕のようになりなさい」って言われていると勘違いしているようにも見えていて。

僕はそんなつもりは一切なくて。むしろ、僕とは違った道を行ってほしい。先生(三澤)はこういう道を選んで、こういうやり方で自分の道を切り開いてるんだなっていうのを見た上で、「じゃあ先生(三澤)がこういう感じでやってたのを良い例としてインプットして、自分はこの道を選ぼう」っていう風に思ってもらえたらなって思ってます。

ー 最後に三澤さんの今後の活動について伺いました。

三澤さん:個人としては、さっき言ったように全く新しい靴をつくるとか、靴で発明をしたい、みたいなのはもちろん軸としてありますけれども、もう一方で日本の靴産業に携わる身として、未来に向けた靴づくりというのも意識してます。

個人としての目標をもう少し詳しく話すと、例えばマルタン・マルジェラの足袋があるじゃないですか。城さんも先ほど「日本人の発想で、日本人の靴を作ろうよ」と仰ってましたけど、マルタン・マルジェラの足袋はまさに、そう言った日本発想の靴。なのに実際は日本人ではなく、海外の方が「日本の靴」を作って、世界的にヒットしたのを見て、僕はめちゃくちゃ悔しくて。「わーかっこいい、欲しい」みたいにはなんないんですよ。めっちゃ一人でキレてる。「なにやられてんの俺ら」みたいな。あとそれを僕がやらなかったことに対してもがっかりしているし、非常に悔しいです。これは一例ですけど、僕も世界に広まるような、インパクトを与えるような靴を作りたいなというのがありますね。

歴史の年表を広げてみて、100年単位で「この時代にはこんな靴が生まれました」という時に、2000年の場所には僕の靴が載っていて欲しい。古代エジプトのサンダルや、足袋や革靴のような歴史的な発明といえる靴を作りたいなと思ってます。

城さん:期待しています!